05.19.25: ChatGPT 是个好名字

在创作和生产力之外,更大的场景是生活。

The Browser Company 的创始人 Josh Miller 在其 AI 浏览器产品 Dia 的开发历程时写道:

Chat 实际上是一个绝佳的界面,并非权宜之计。

chat actually is a great interface, not a bug.

这话像一块投入平静湖面的石头。一年前,我曾在《界面的机会》中预判,chat 只是 AI 应用的早期界面形态,更贴合具体场景的交互方式——如浏览器、文本编辑器、表格乃至无限画布——终将出现。OpenAI 随后在 ChatGPT 中加入的 Canvas 功能,似乎印证了我的部分想法,它与我设想中服务于写作的“编辑器”颇为相似。

然而,无论是 Claude、Gemini 还是 Grok,尽管都已将类似功能作为标配,真正的“主角”光环却始终没有从 chat 身上移开。甚至在 Google Docs 和 Word 这些传统的文本处理巨头那里,我们也未曾目睹一场基于编辑器界面的 AI 交互革命。

Cursor 的 Tab Completion 或许算是一次不错的融合尝试,但其右侧的 Chat 窗口,似乎依旧是用户与 AI 互动的主战场。最近崭露头角的 AI 设计工具 Lovart,即便主界面是广阔的画布,其核心交互逻辑,仍大量依赖 chat。对于一个志在挑战 Figma 或 Canva 的新生力量,画布本身绝非最佳的进攻路径;chat,看似原始,反而蕴藏着真正的颠覆性力量。

思考的伙伴

Raycast,这个原本只是 Mac 上的快速启动器,在我桌面端的生产力套件中一直扮演着 AI Chat 一键启动的角色。大约两周前,它发布的 iOS 版本,尽管尚显粗糙,bug 不少,功能亦未完善,却改变了我的日常信息处理习惯。

它几乎取代了传统“笔记应用”在我手机中的位置。这并非仅仅因为 Raycast 自带了一个轻量级的 Notes 功能,更关键在于,我发现捕捉“闪念”的最佳方式,就是与 AI 对话。 这些对话记录本身,就是一座可随时检索的“思想矿藏”。每到周末,当我准备写作时,便会翻阅过去一周的聊天历史,那些不经意间闪现的火花、值得深究的议题,都静静躺在那里。我会选择其中几个,继续那场未完的对话——追问、拓展、请求 AI 收集资料、细化论点,直至一个可以生发成文的提纲甚至初稿跃然屏上。

就这样,Raycast 迅速跻身我 iPhone Dock 栏的四大常驻应用之一,与邮件、浏览器和相机并列。

前段时间,京东和美团的外卖之战的那篇文章(《即时之战》)就是这么完成的。

我在撸铁的休息间歇时,脑海中划过一个念头:企业之间的竞争往往会忽视掉用户心智,而更多关注攻守强弱。我把这个想法稍作整理,向 AI 提问:

我想和你讨论一下,最近京东高调杀入外卖市场的事情,今天两家公司在香港股票市场大幅下跌。

我的看法是:企业一旦进入攻守模式,就会更多的思考对手,而不是思考用户。京东为什么要杀到外卖来,和美团为什么要做电商,在这个意义上,并不是一回事。

你怎么看?

这个“你怎么看”打开了 AI 的话匣子。洋洋洒洒几百字的回答,有条有理。三轮对话之后,它提出了一个观点:

对邻近市场的盲目乐观:有分析指出,企业在进入邻近市场时,往往容易高估自己的能力,同时低估新市场竞争的激烈程度和现有玩家的防御能力。进入一个新市场等于进入了别人的“主场”,低估对手可能导致战略失误和资源错配。这警示京东在外卖市场需要充分认识到美团、饿了么等成熟玩家的壁垒和反击能力。

我想到,可以用一些相关案例请它对比分析,我分别用了 Uber 和抖音进入外卖的例子。它提炼出在用户心智(需求)和基础设施(供给)侧,分别有“即时性”和“计划性”的区别,核心风险就在于这两个看起来临近的市场实际上有着巨大的区别。

问到这里,一篇文章的核心观点已经呼之欲出,只需要周末的最后编辑;而我也刚好完成了当天的力量训练。这一切,都是在手机上完成的。

作为一个创作者,最大的幸福莫过于捕捉到一个值得全力以赴的好主题。待办清单、笔记应用、稍后阅读、知识花园……这些工具存在的意义,都是为了在头脑的混沌中激发出灵感的火花。而现在,我更倾向于将那些一闪而过的念头,随时抛给 AI。令人惊喜的是,它越来越能够在这些碎片化的想法之上进行构建、演绎,反过来刺激我进行更深层次的思考。

曾经,chat 可能只适合在项目早期进行头脑风暴或初步的信息搜集。但如今,它正逐渐具备完成大部分初稿工作的能力。创作者的工作,正在向两端聚集:一端是提出最初的问题或想法,而另一端则是最终编辑和把关。中间步骤几乎全部可以交由 AI 完成。

这就是为什么传统意义上的界面变得可有可无——它们连同中间过程的操作步骤都被 chat 跳过了。

成为生活顾问

Chat 的确潜力很大。

它的多模态延展能力极强,能自如适配各种尺寸的屏幕,甚至在无屏幕的环境下也能顺畅工作。我甚至重新发现了 iPad 作为生产力工具的价值——Apple Pencil 解决不了的生产力难题,现在通过 AI chat 得以释放。问题的关键不在硬件如何解决输入的便利性,而在于能不能用较少的输入撬动更好的输出。

高级推理模型(如 Gemini 2.5 Pro、o3 等)的出现,极大地拓展了 AI 与人类进行深度、复杂讨论的能力。辅以日益丰富的 tools 和不断完善的 memory 生态,这些对话得以在更广阔的上下文中展开,往往寥寥数语,便能直指核心。

在创作和生产力之外,更大的场景是生活。

生活琐碎,没有什么结构和脉络。五一之后,把豆包推荐给爸妈,他们也只是零星使用,大多是替代搜索或在微信上问亲朋好友。诸如菜谱查询、出行建议或节日问候,这些需求相对浅层,AI 的满足也缺乏个性化和区分度。

而生活真正的主线——那些关乎健康与快乐的深层需求、那些承载着个人记忆与情感的独特经验——似乎还未真正进入这些 AI 应用的“记忆系统”。

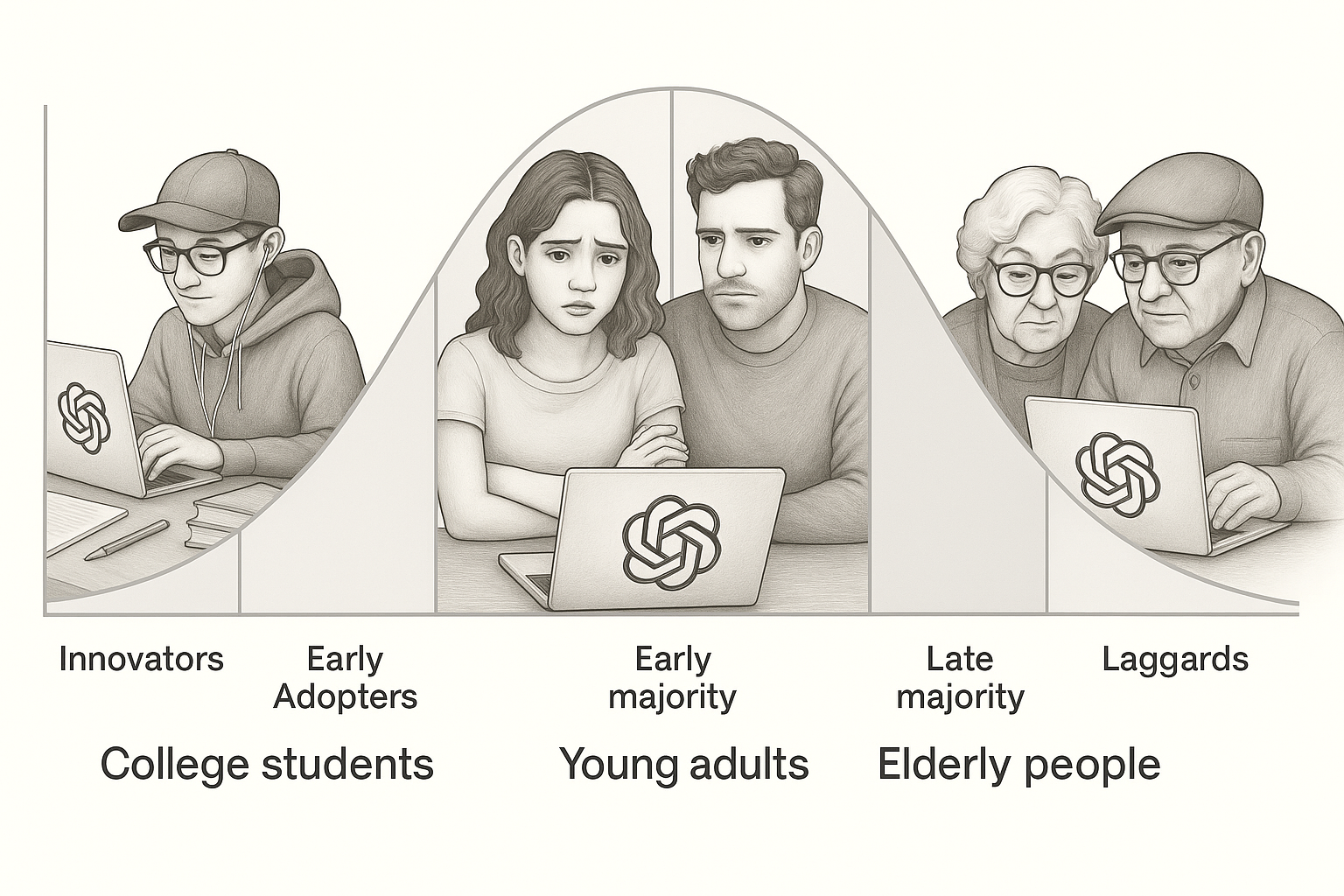

Sam Altman 在一次访谈中 (来源) 描绘了不同代际人群使用 ChatGPT 的有趣分野:

- 年长者更多将其作为信息检索工具,替代传统的搜索引擎

- 二三十岁的青壮年则倾向于将其视为生活顾问,寻求决策参考和情感支持

- 而在更年轻的大学生群体中,ChatGPT 甚至扮演起个人操作系统的角色,深度融入他们的学习与日常

如果用创新扩散曲线来理解的话,可以认为 ChatGPT 这个面向消费者的 AI 应用第一品牌,在表层之下,发生着微妙而深刻的转换。“生活顾问”是一个极其强大的价值主张,它与我们现有的大多数产品定位都有所交集,却没有任何一个单一产品能真正占有它。直到 AI Chat 的出现。

这让我意识到,ChatGPT 这个一度因其“直白”甚至略显笨拙的命名,或许最终会自然简化为更能代表其本质的词——Chat。Chat.com 的域名,可能会比 ai.com 更容易被大众记住和传播。因为它不仅仅关乎“智能”,更关乎“连接”与“对话”——这或许才是人类与这个新兴智能物种最本能、也最持久的交互方式。

这么来看,ChatGPT 其实是个好名字。

与谁竞争?

战略问题中,很重要的是搞清楚”与谁竞争”的问题。

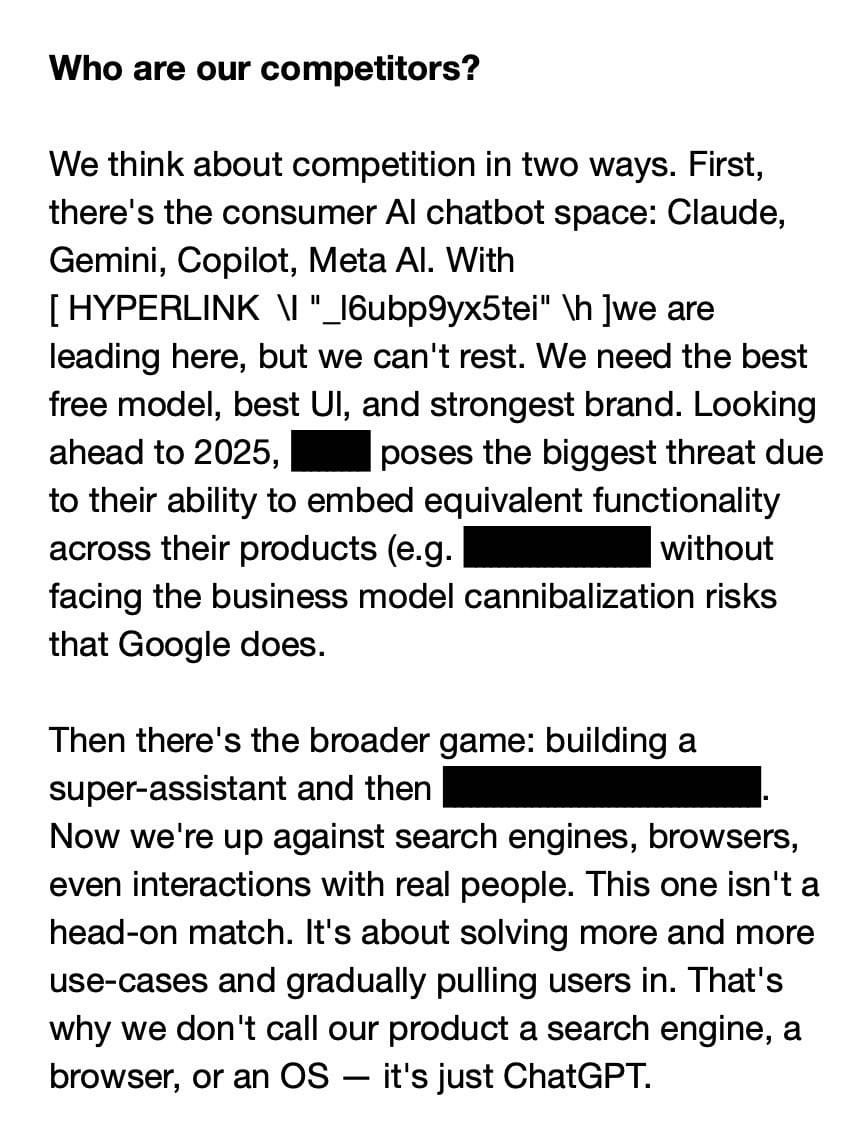

一份流传出的 ChatGPT 2025 H1 的战略文档这样写道:

Sam Altman 已经坦白,10 亿用户比 SOTA 模型更有吸引力。尽管外界唱衰之声不绝于耳,但在我看来,OpenAI 仍然是短板最少,长板最长的那个玩家。在这份文档中,它对自身如何赢得竞争有着清晰的认知:最强大的免费模型,最好的用户界面,最强大的品牌。

同时,它还看到一个更广阔的局面:打造一个超级助理的机会,在后面涂黑的部分,还有两三个单词。我们可以来猜一猜,它可能是什么。从 Altman 最近的演讲来看,我的答案是:Personal Life OS。

你的答案呢?

Links + Notes

本周的 Links + Notes 延展阅读包含 5 篇文章:

- 万物即科技:Packy McCormick 的文章探讨了科技如何从根本上重塑各行各业,科技公司正迅速取代传统巨头。他认为,这一转变创造了数万亿美元的价值,支持了风险投资巨型基金的崛起,并强调科技实力将成为超越传统金融经验的关键竞争优势。

- 流动内容时代的黎明:Ryan Khurana 讨论了人工智能如何引领我们进入“流动内容”时代,信息能够在文本、音频、视频等不同媒介之间无缝转换。这种转变强调了内容的灵活性和适应性,超越了其初始媒介。

- 贝尔实验室为何成功:这篇文章剖析了贝尔实验室的成功,强调其开明的管理哲学,给予科学家自由和资源。文章对比了现代管理风格,指出后者可能扼杀创造力,阻碍创新中心的出现。

- Visual Basic 简史:Retool 探讨了 Visual Basic 的历史,强调其在软件开发民主化和用户友好编程环境演变中的作用。文章反思了该语言的遗产及其对现代开发工具的影响。

- 阅读“商业”书籍是在浪费时间:Jack 批评流行的商业书籍提供过于简化的建议和激励口号,而非可操作的策略。他认为,真正的商业智慧来自于理解复杂现实、掌握基础技能,并通过明智决策而非依赖口号。